Immer mehr Schüler:innen und Studierende nutzen KI-Tools wie ChatGPT für Hausaufgaben und Prüfungen. Das birgt gleichermaßen Chancen und Risiken, lässt sich aber nicht mehr rückgängig machen.

Schon kurze Zeit nachdem ChatGPT veröffentlicht wurde, wurde der Chatbot von findigen Jugendlichen für Referate und Hausarbeiten genutzt. Heute, knapp drei Jahre später, verwenden bereits über die Hälfte der Schüler:innen regelmäßig ChatGPT oder ähnliche KI-Anwendungen, um sich auf den Unterricht vorzubereiten – einige davon sogar täglich. KI ist damit für viele zu einem festen Bestandteil bei Hausaufgaben, Projekten und Prüfungsvorbereitungen geworden.

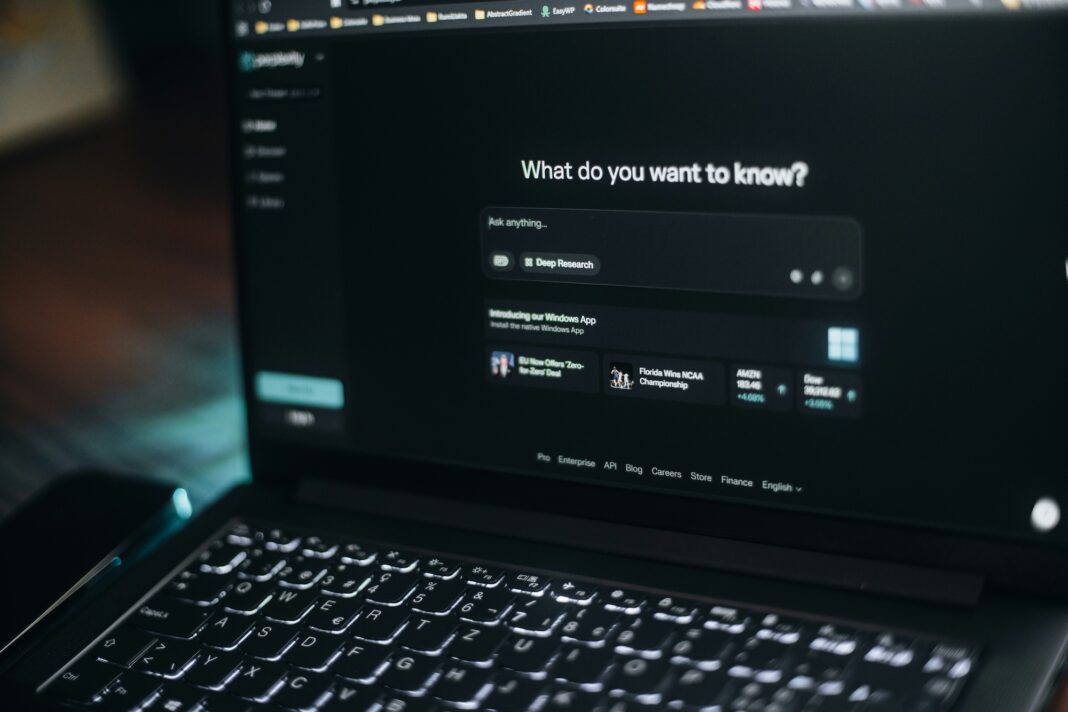

Typische Einsatzzwecke sind dabei das Recherchieren von Informationen, das Zusammenfassen und Verfassen von Texten oder das Lösen von Mathe- und Programmieraufgaben. Auch Tools wie DeepL oder die My AI-Funktion von Snapchat werden häufig genutzt. Interessant dabei: KI-Chatbots ersetzen immer häufiger die klassische Google-Suche.

An den Hochschulen sieht es ähnlich aus. Über 90 % der Studierenden verwenden KI-basierte Tools im Studium – mit stark steigender Tendenz. Beliebte Einsatzgebiete sind das Verstehen von Fachkonzepten, das Zusammenfassen wissenschaftlicher Artikel, Literaturrecherche oder auch das Lösen fachlicher Probleme. KI ist damit längst kein Randphänomen mehr, sondern ein Werkzeug, das quer durch alle Studienrichtungen genutzt wird.

Trotz dieser weiten Verbreitung ist der Umgang mit KI in Schule und Hochschule nicht einheitlich geregelt. An vielen Schulen ist der Einsatz von KI offiziell noch kein Thema, oder schlicht verboten. Wo Regeln existieren, sind sie meist je nach Lehrkraft unterschiedlich. Einige Bundesländer haben begonnen, KI offiziell in den Schulbetrieb zu integrieren – entweder durch datenschutzkonforme Versionen von ChatGPT oder über eigene Pilotprojekte. Gleichzeitig sprechen sich viele Schüler:innen dafür aus, dass KI fester Bestandteil des Unterrichts werden sollte.

Die Realität in den Klassenzimmern und Hörsälen ist allerdings noch von Unsicherheit geprägt.

Chancen: Mehr Individualität, Barrierefreiheit und Effizienz

Einerseits bietet die Künstliche Intelligenz große Chancen für Schule und Studium – vorausgesetzt, sie wird sinnvoll eingesetzt. Besonders hervorzuheben ist das Potenzial für individualisiertes Lernen. Chatbots können als persönliche Tutoren dienen, die rund um die Uhr Fragen beantworten und sich auf das Lernniveau der Schüler:innen einstellen. So lassen sich Lernfortschritte besser unterstützen, gerade bei Kindern mit besonderem Förderbedarf oder solchen, die schneller vorankommen wollen.

Ein weiteres großes Plus ist die Barrierefreiheit. KI kann Lernmaterialien automatisch anpassen – zum Beispiel Texte in leichte Sprache umwandeln, vorlesen oder übersetzen. Für Schüler:innen mit Behinderung oder Lernschwierigkeiten eröffnen sich dadurch neue Zugänge zum Unterricht.

Nicht zu unterschätzen ist auch der Mehrwert für Lehrkräfte. Viele nutzen bereits KI, um Aufgaben zu erstellen, Texte zu korrigieren oder Unterricht vorzubereiten. So bleibt mehr Zeit für pädagogisch wertvolle Tätigkeiten wie die Betreuung der Schüler*innen. Auch die Möglichkeit, individuelles Feedback effizient zu erstellen, kann den Unterricht bereichern.

Dafür ist es wichtig, KI als eine Art Assistenzsystem zu verstehen, das Lehrende unterstützt, ohne sie zu ersetzen. So kann daraus ein echter Mehrwert für die gesamte Bildungslandschaft entstehen. Zahlreiche Expert:innen fordern daher, die Integration von KI aktiv zu gestalten – etwa durch kostenfreie Zugänge zu vertrauenswürdigen Tools, gezielte Lehrerfortbildungen und klare didaktische Leitlinien.

Risiken: Täuschung, Abhängigkeit und Datenschutz

Wo Chancen sind, gibt es aber natürlich auch Risiken. Die größte Sorge vieler Lehrkräfte ist der mögliche Missbrauch von KI zur Täuschung. KI-generierte Texte sind häufig kaum noch als solche zu erkennen – klassische Hausaufgaben lassen sich so leicht fälschen. Zwar versuchen manche Schulen durch Verbote gegenzusteuern, doch diese greifen oft ins Leere, weil die Nutzung im Privaten kaum kontrollierbar ist. Auch spezielle „KI-Detektoren“ sind technisch sehr unzuverlässig, da sie mit unter auch bei nicht KI-generierten Texten „anschlagen“.

Ein weiteres Problem ist die mögliche Abhängigkeit von KI. Wenn Schüler:innen und Studierende sich zu sehr auf automatische Antworten verlassen, könnte das langfristig ihre Fähigkeit beeinträchtigen, selbst zu denken, zu schreiben oder kreativ Probleme zu lösen. Lernen darf nicht zur bloßen Prompt-Eingabe verkommen. Auch die soziale Dimension des Lernens – etwa Teamarbeit, Diskussionen oder Motivation durch direkte Rückmeldung – lässt sich nicht durch ein Chat-Fenster ersetzen.

On top kommt, dass KI natürlich auch inhaltlich nicht fehlerfrei ist. Sprachmodelle erfinden gelegentlich Fakten oder geben voreingenommene Antworten. Wer KI-Ergebnisse ungeprüft übernimmt, riskiert, Falschinformationen weiterzutragen. Umso wichtiger ist es, Medien- und KI-Kompetenz frühzeitig zu schulen: Schüler:innen müssen lernen, kritisch mit KI umzugehen, Antworten zu hinterfragen und Quellen zu prüfen.

Und dann wäre da noch der Datenschutz als zentrales Thema. Viele populäre Tools stammen von US-amerikanischen Firmen und verarbeiten Daten auf Servern außerhalb der EU. Für Minderjährige ist das besonders heikel. Schulen und Hochschulen brauchen daher klare Regelungen und am besten eigene, datenschutzkonforme Lösungen, um rechtlich sicher arbeiten zu können.

KI in Klassenzimmern und Hörsälen: Es braucht klare Spielregeln

Wie also umgehen mit der KI im Klassenzimmer? Expert:innen raten dazu, nicht auf Verbote zu setzen, sondern auf Aufklärung, Transparenz und angepasste Prüfungsformen. Statt bloßes Auswendiglernen zu kontrollieren, könnten Aufgaben kreativer und praxisorientierter werden. Wenn etwa eigene Reflexionen, Problemlösungen oder Projektarbeiten gefordert sind, verliert eine reine KI-Nutzung an Wert.

Auch klare Regeln und offene Kommunikation helfen: Schüler:innen sollten wissen, wann und wie KI eingesetzt werden darf – und wann nicht. Gleichzeitig brauchen Lehrkräfte Fortbildungen, um selbst souverän mit den neuen Werkzeugen umgehen zu können.

Letztlich geht es darum, die Technik verantwortungsvoll und reflektiert in die Bildung einzubetten. KI wird nicht mehr aus unserem Alltag verschwinden – ob wir wollen oder nicht. Umso wichtiger ist es, dass Schüler:innen lernen, nicht nur mit ihr zu arbeiten, sondern sie auch kritisch zu hinterfragen.